呉美保監督、高田亮の脚本による完全オリジナル新作映画『ふつうの子ども』(9月5日公開)より、WEB限定デジタルポスタービジュアルと本編映像が公開された。さらに各界著名人より絶賛の声が到着した。

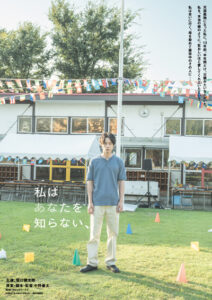

WEB限定デジタルポスタービジュアル

国内外で高い評価を得た『そこのみにて光輝く』(14)『きみはいい子』(15)の監督・呉美保と脚本・高田亮の黄金コンビが三たび手を組んだ本作は、10才の子どもたちの日常をドラマチックに描き、「ありそうでなかった子ども映画」となって誕生。

今回公開されたのは、主人公の唯士役・嶋田鉄太と母役・蒼井優が微笑ましいやりとりをみせる本編映像。

上田家、宿題の作文を書き終えた唯士(嶋田鉄太)に母・恵子(蒼井優)が「読んでよ~」と声をかけると、渋々読み始める。「僕の毎日で気づいたこと」「朝はおはようと言う」「お腹がすいたらごはんを食べる」「息を吸ったり吐いたりする」…。そんな日常の当たり前のことを並べる唯士に、「すっごくいいじゃん!」と恵子は満面の笑顔で話しかけるが、「まだ途中だから」と唯士。そんな様子もお構いなしに恵子は「当たり前のこと改めてみるの、すっごいいいじゃん」と褒めちぎる。

しかし、その作文の発表日、教室で「うんちをしたら流す。紙で拭くのも忘れずに」と大声で発表した唯士はクラスメイトの爆笑をさらうものの、担任の浅井先生(風間俊介)からは「ふざけるのと自由は違うかな」とたしなめられ、戸惑いを隠せない。

そんな中、「私は大人の言うことを聞きたくない」という挑戦的なタイトルの作文を読み上げたのは三宅心愛(瑠璃)。地球の温暖化や環境破壊に警鐘を鳴らし、「大人は地球をめちゃくちゃにしたくせに反省もしていない」「もうやめて。二酸化炭素を出さないで!」と毅然と主張する。

「大人が悪いとか誰が悪いとか言わないほうが…」とやんわり制しようとする浅井先生にも真っ向から反論する心愛の姿に唯士の目は釘づけに。 ここから唯士は、心愛に近づきたい一心で環境問題を勉強し始め、陽斗(味元耀大)も含めた三人で“環境活動”を始めることになり、物語が一気に動いていく。

今回、唯士役の嶋田鉄太と蒼井優は初共演。呉監督が「二人の笑顔が似ている」というほど相性ばっちりの二人がテンポよく交わす会話や家でのやりとりのリアルさは必見。そして、続く教室での作文発表シーンについて、脚本・高田亮は「教室の中はシビアな人間関係の連続で感情が振り回されているはず」と語る。呉監督も「子どもであれ大人であれ、その社会は大差ないと作りながら改めて感じたので、老若男女どんな立場の人にでも楽しんでもらいたいし、身につまされるものであって欲しい」と語っている。

本作を公開に先駆けて鑑賞した鈴木敏夫(スタジオジブリ)、杏(女優)、中村アン(俳優)、磯村勇斗(俳優)、加藤諒(俳優)、中脇初枝(作家)ら総勢16名からのコメントは以下のとおり。

コメント全文(敬称略・順不同)

呉さんの中には子供と大人が両方いるみたいだ。こんなことあるよなあ、という目線が、どちらからも描かれる。子供は存在こそ守られるべきものだけど、本当はもう自分の人生を生きていて、考えて行動している別の生き物なのだ。いつかの子供と、いつかの大人が交差する映画でした。

杏(女優)

子どもには子どもの世界があって、

みんなそれぞれに毎日全力で生きてる!そんな姿をのぞいているようでした。嶋田鉄太の真っ直ぐ、純粋に一生懸命な姿に、ただただ心動かされ、心臓がギュッとなりました!オトナになって忘れかけていたような気持ちをこの映画が思い出させてくれた気がします。

中村アン(俳優)

子どもは、大人よりずっと忙しい。

子どもたちにとって毎日は冒険だ。

心のままに行動するその姿は、生き生きとしていて、どこか神秘的でもある。

それでいて時に、紙で作った刃物のような問いを大人に向けてくる。

僕たちは「大人」という言葉に逃げ込んで、その問いを煙に巻こうとするけれど、子どもから学べることは驚くほど多い。

もし自分に子供がいたなら、一緒に観たい。

そして、語り合いたい。

磯村勇斗(俳優)

子どもは大人が思うよりずっと敏感で、時に残酷で、そして驚くほどたくましい。

見終わったあとに緊張から解放されて、ふっと深呼吸したくなる映画でした。

鈴木敏夫(スタジオジブリ)

カラフルな世界で子どもたちが瑞々しく生き生きとする姿に、自分の小学生時代を思い出し、

懐かしい気持ちになりました。

――で終わる映画ではありません。

スクリーンとの境目が消え、自分も一人の目撃者になったような感覚に。

観終えた今もなお、彼らの”その後”に思いを巡らせています。

加藤諒(俳優)

周りを見ることも手加減をすることも疲れることも知らなかった子どものころを思いだす。

いわゆる「いい子」でもなく、「わるい子」でもなく、圧倒的に大多数の「ふつうの子」の世界をありのままに描いた、稀有な作品。

子どもたちと、かつて子どもだった大人たちに観てもらいたい。

中脇初枝(作家/「きみはいい子」原作者)

ふつうの子どもってなんだろう。

映画に現れる子どもたちはみな、いるいる!こういう子どもたち!

登場するトピックや道具にちがいはあれど、令和を生きる小学生もいつの時代の小学生も根っこはおなじだ。

ティーンエイジャーの入り口に立つ子どもたちのもつ、好奇心と底なしのパワー。同時にあわせもっている危うさと垣間見える幼さに、ワクワクしながらも胸がキュッとなった。

そしておとなたちもまた、いるいる!こういう先生、こういうお母さんお父さんが登場する。

だけどこのおとなたちが子どもに発する言葉には、おとなの都合が見え隠れしてちょっと居心地が悪くなった。

正しい答えに理想の子育て、おとなが求めている絶対解は、果たしてこの世にあるのだろうか?

ふつうの子どもは非凡で多様で突拍子もなく、どこまでもまっすぐ生きている。

割り切れない世界の複雑さが心から愛しくなるような、そんな作品に出会えたことに心から感謝したい。

小坂宏子(東京藝術大学 学生相談室 特任准教授/心理オフィスあき主宰)

子どもの目線で子どもの世界を見つめれば、その小さな社会のすべては事件となる。

荒んだ大人の社会に疲弊する我々に必要なのは、子どもたちのちょっとおバカで純粋な愛らしさと、他愛ないやりとりに垣間見える人生の本質。

彼らの日常の冒険に寄り添うことで、人という生き物の不完全さを許すことができる、唯一無二のやさしい映画。

中井圭(映画解説者)

奇跡のように愛おしい映画!

増田慎吾(ciatr編集責任者)

後半の保護者会のシーンは、今年の日本映画の中でも屈指の名場面と言えるほど印象的!

徐昊辰(上海国際映画祭 プログラマー)

ユーモアと社会性のバランスが絶妙で、子役たちの自然な演技が光ります。

大人も楽しめる希望に満ちた物語。

今、まさに観てほしい作品!

森晃一(ニューヨーク・アジアン映画祭 プログラマー)

大人のテーマを子どもらしい視点から描く、珍しいタイプのファミリー映画。

観たら満足すること、間違いなし!

CAMERA JAPAN Festival

呉美保監督は、子どもにも大人にも響き、世代間の対話を促す作品を創り出すことに成功している。

LUCAS – International Festival for Young Film Lovers

子どもたちも大人たちもこの映画に出てくる全ての人が等身大でありのまま。

子どもたちの抱える秘密も後ろめたさも、大人の困惑もそのどれもが身に覚えがあるし、どこかで見た事がある。

子どもには子どもの理由があって、大人には大人の理由がある。

みんな等しくふつうで正解も不正解もない。

子どもから大人まで誰もが楽しめる映画”という言葉がこんなにも似合う映画は他にはないと思います。

多田祥太郎(テアトル新宿 支配人)

優等生でもなく人気者でもない。

体は貧弱で運動は苦手だが、物事に熱中しやすく、ちょっぴり自信家。

そして、好きな子がいる。

これって小さい頃の僕じゃないか。

家庭の中は真逆と言っていいほど荒んでいたけど、「自分の世界」の中だけを生きていたのは同じだ。それが「ふつう」なんだ。

みんなそれぞれ「変わった子」で、それが「ふつう」だ。

こんな視線で世の中を見ている映画って、好きだなあ。

田井肇(大分シネマ5)

おバカで落ち着きなくてビビりなのに怖いもの知らずで……そうそう、小学4年生男子っていつの時代も「こう」だよなぁとニコニコ頷きつつ、ああ、でもこの子は自分なりにがんばって2020年代を生きている時代の申し子でもあるんだなとも思えてきて、その懐かしくて新しい、愛おしいような感覚で時々胸がギュっとなりました。

大変だよね、10歳って。

大変だよね、2020年代って。

大人ももっとがんばるね。

静岡シネ・ギャラリー

9月5日(金)テアトル梅田ほか 全国公開