昨夜は急に酷い眠気に襲われた為、20時頃には就寝することになった![]()

あまりに早く寝入ったせいで、真夜中1時過ぎに目が覚めてしまい…![]()

フと思いついて、沢庵を作った![]()

少し乾燥してしなっとなった大根を、いちょう切りして甘酢と一緒にジップロックに入れるだけで完成![]()

真夜中、電気もつけず薄明かりの中、酢と塩と砂糖をかき混ぜている自分が妙に面白かった![]()

沢庵、美味しくできるといいな![]()

![]()

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(本のご紹介)

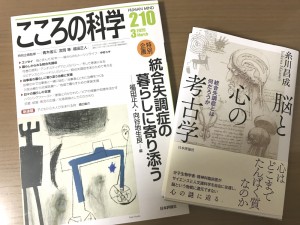

夏苅先生から届いたご本![]()

「わぁ!綺麗な装丁!!」興奮しながら本を開くと…さおり織の中表紙が![]()

私もさおり織が大好きなので、思わず持っているコースタ―と並べてカシャリ![]()

この本は夏苅先生のご著書「人は、人を浴びて人になる」に出てくる「かめちゃん」の全詩集だ。

(11番目の出会い『「自信を持つこと」を教えてくれた統合失調症のかめちゃん』に夏苅先生とかめちゃんの出会いが書かれている。)

本を読む際に、つい「あとがき」を最初に読んでしまうのだけれど。

「あとがき」に作家の寮美千子さんが文章を綴っていた。そこにはかめちゃんと彼女の出会いと、この本を出版するキッカケになったエピソードが書かれてあり、彼女はこの本の内容を「かめちゃんの心と体の旅の軌跡」「漂流の記録」と表現していた。

読んでみて納得。

「ぼくは本来ルンペンなんだ」と言うかめちゃんは、本当に根っからの旅人で、詩やエッセイからは様々な土地でみた風景やその土地での出来事、人との交流を大いに感じることができた。

心の赴くままに、思いつきと行き当たりばったりの旅路の中で、「保証人になってあげますよ」と見ず知らずの彼にアパートを紹介してくれる人との出会いがあったり、

乗り物に乗らずに放浪している彼を知らないおばさんが追いかけてきて「あなた、お坊さんなんでしょ」と言って「ちがいます」と答えているのに、「でも本当はお坊さんなんでしょ、私わかるんだから」と強引に食べ物をどっさりくれたり、

喫茶店で店のマスターにこたつやふとんの中古を扱っているところを尋ねたら、となりでコーヒーを飲んでいた女性が「うちにあるから、明日とりにおいでよ」と声をかけてくれて、翌日いくと朝ごはんを用意して食べさせてくれた上に、生活用品一式と荷物を運ぶ車と友人を手配してくれていた。というような、温かい人との出会いのエピソードの数々が、私にはとても魅力的に感じられた。

ちなみに、一番心に残った詩は、沖縄での暮らしを詠った「ゆいまある」と「愛楽園のおじさんとおばさんに」。ハンセン病のおじさんとおばさんとの交流がかかれているのだけれど、胸が痛くなって切なくて優しい気持ちになる詩だった。

かめちゃんはかめらしく。

私は私らしく、そう生きればよいのだと、そんなことを考えながら、優しい読後感が残る1冊でした![]()

![]()